Il ritorno impossibile

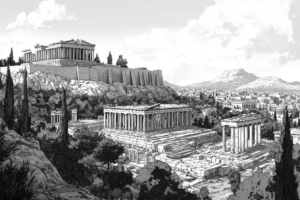

Il sito dove sorse poi il Partenone era stato già occupato fin dal 566 ac da un tempio in calcare. Dopo la battaglia di Maratona sul lato meridionale dell’Acropoli fu costruito un immenso muro di contenimento che raggiungeva la roccia e che ampliava la superficie della collina. Distrutto quel che